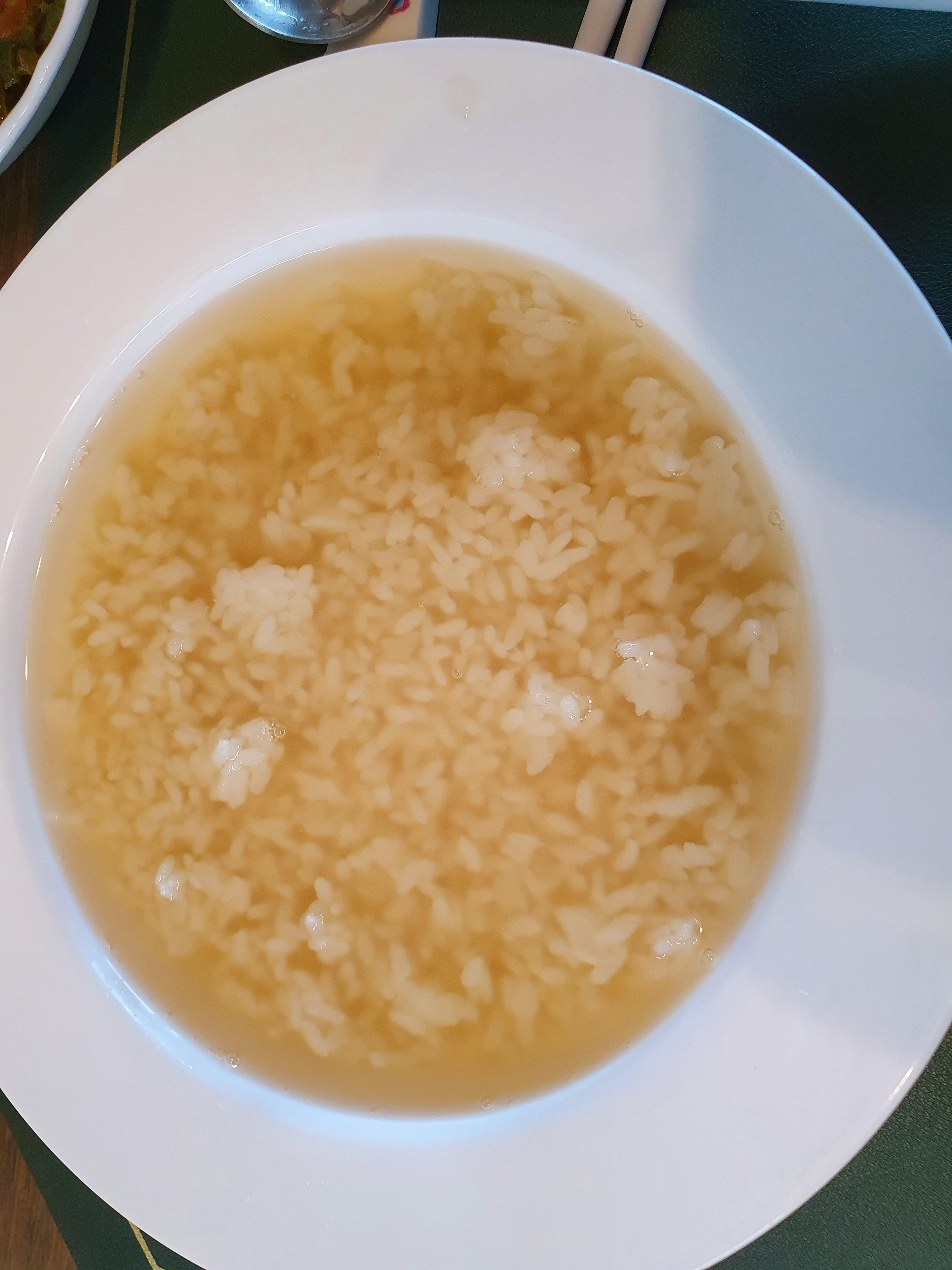

입맛없는 더운 여름날 찬물에 보리밥을 말아 고추장이나 된장에 풋고추를 찍어 먹는 맛은 별미다.

추운 겨울철 뜨거운 물에 찬밥을 말아 김장 김치를 쭉쭉 찢어서 얹어 먹어도 맛이 남다르다.

혹은 물에 만 밥에 보리굴비를 가닥가닥 찢어 고추장에 찍어 먹으면 이건 아예 밥도둑이다.

물만밥은 맛도 맛이지만 추억의 음식이다.

어릴 적 시골에서 먹던 고향의 맛이 떠오르기도 하고, 밥에 물을 부어 대충 끼니를 때우시던 어머니의 모습도 떠올라 여러가지 향수를 자극한다.

추억이 서려 있고 밥맛도 남다르지만 밥을 물에 말아 먹는 것이 점잖은 식사법은 아니다.

주로 급하게 밥을 먹어야 할 때, 제대로 반찬을 차려서 먹을 상황이 아닐 때, 대충 끼니를 때우기는 해야겠는데 찬거리가 마땅치 않을 때, 그럴때 물에다 밥을 말아 반찬 하나 놓고 훌훌 떠먹는다.

그러니 남들과 함께 먹을 수 있는 밥은 아니고 더군다나 손님을 접대할 때 먹을 수 있는 식사는 더더욱 아니다.

그렇지만 옛날에는 손님이 왔을 때 물에다 밥을 말아 내놓아도 별 흉이 되지 않았던 모양이다.

임금님을 비롯해 대갓집 양반들도 수시로 물에다 밥을 말아 먹었고, 손님이 왔을 때도 물만밥을 대접했다.

지금보다 훨씬 더 격식을 따졌을 것 같은 옛날 문헌에 물에 밥을 말아서 손님을 대접했다는 기록이 많이 보인다.

고려 말리의 대학자인 목은 이색이 젊었을 때의 일이다.

장래가 촉망되는 젊은이였던 이색은 개각에 따라 새로운 인사들이 재상으로 임명되자 그들의 집을 찾아 인사를 다녔다.

이색은 문집에 " 어제 광평시중은 만나 뵙지 못했고 철성시중 댁에서 수반을 먹었다.

박 사신의 집에서 또 수반을 먹었고 임 사재의 집에 가서 성찬을 대접받았다" 고 적었다.

조선 시대에는 임금도 물에다 밥을 말아 들었다.

<조선왕조실록>을 보면 성종 때 가뭄이 들어 백성들이 힘들어하니 수라상에 물만밥만 올리도록 했는데 무려 40일 이상을 점심 때 물만밥을 들었다는 기록이 보인다.

백성들에게 모범을 보이려는 성종의 의지가 대단했다. 신하들이 건강을 해칠 수 있으니 중지해야한다고 간청하자

" 세종 때는 비록 풍년이 들었어도 물에 만 밥을 수라상에 올렸는데 지금처럼 가뭄이 든 때에 물에 밥을 말아 먹는다고 무엇이 해롭겠냐" 며 신하들의 간청을 물리쳤다.

정조 역시 아버지 사도세자의 능이 있는 화성을 다녀가면서 차마 발걸음이 떨어지지 않아 비석 뒤에서 물에다 밥을 말아 먹은 후 천천히 출발했다며 아버지를 그리워하는 마음을 <홍재전서>에 남겨놓았다.

조선 후기의 실학자 이익은 <성호사설>에서 "밥은 대개 찬이 없어도 물에 말아 먹으면 맛이 더해지는 법" 이라며

"물에 만 밥을 먹는 것은 우리나라 풍속" 이라고 했다.

앞으로는 반찬없을 때 물만밥을 먹으며 " 임금들도 먹었던 밥을 나도 먹고 있구나 "라며 감사히 먹어야겠다.

그런데 손님이 왔을 때 물만밥을 드리기엔~~~~~~ 욕먹을 것 같다.

인간관계에 큰 영향이 있을 줄 아옵니다.~~^^

'한국의 맛' 카테고리의 다른 글

| 젓갈은 밥도둑? 시간과 기다림이 만들었다. (38) | 2022.10.09 |

|---|---|

| 동서양 해장국의 역사 (64) | 2022.10.08 |

| 우무냉국은 임금님의 여름 음식 (46) | 2022.10.04 |

| 만두피로 싼 것은 휴머니즘 (69) | 2022.09.30 |

| 새우는 잔치음식?양기보충? 부부해로? (62) | 2022.09.29 |